【中止のお知らせ】『教育』を読む会4月例会は、新型肺炎の感染拡大防止のため中止といたします。

| 日時 |

2020年4月25日(土)

10:00~12:00 |

| 会場 |

みやぎ教育文化研究センター

会場の詳細はこちら |

| 参加費 |

無料 |

| テキスト |

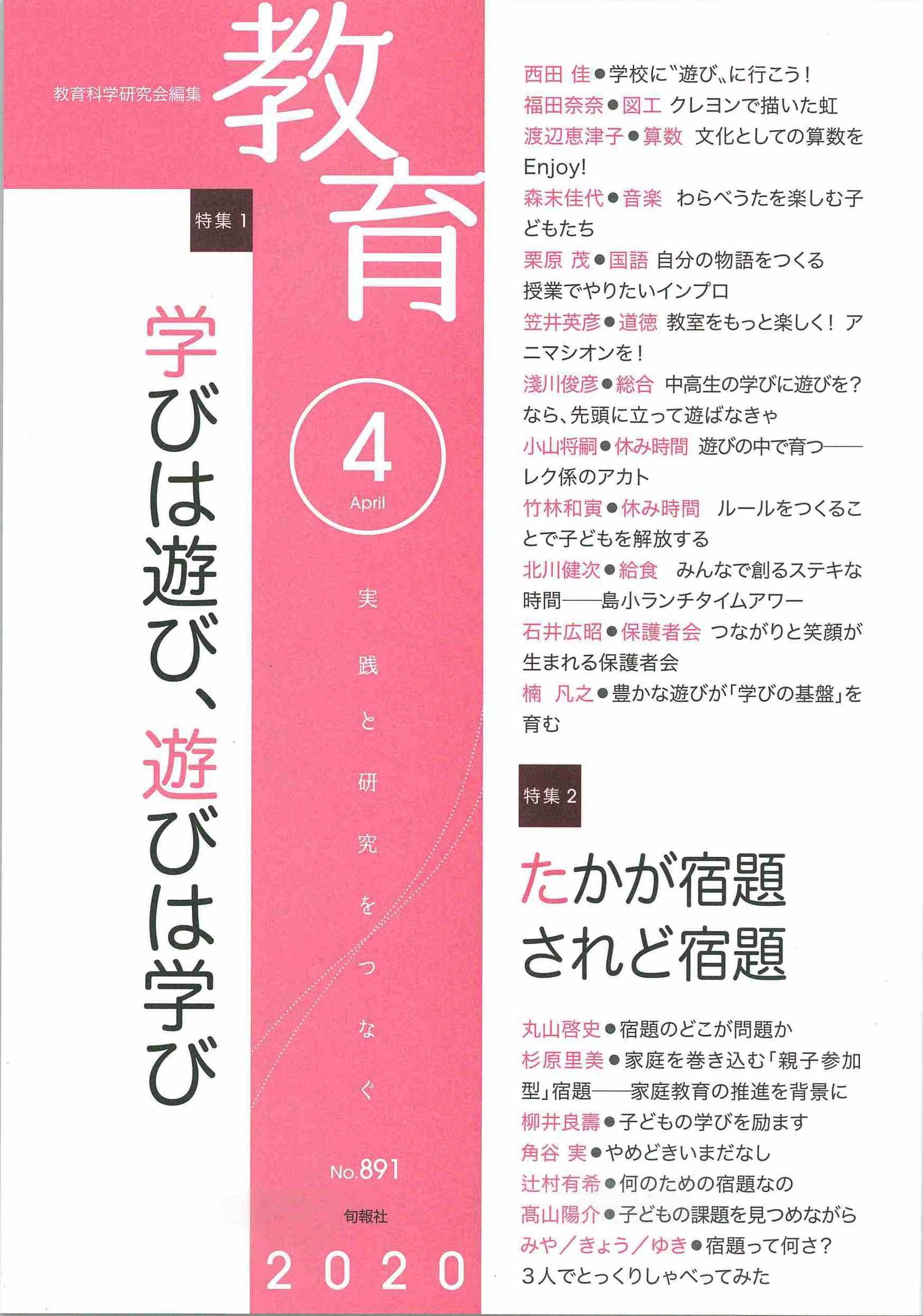

『教育』2020年4月号 |

| 内容 |

特集1 学びは遊び、遊びは学び

特集2 たかが宿題 されど宿題

子どもたちにとって今の学校、そして授業は楽しいだろうか。ずいぶん前に「苦役」としての授業などとして学校での学びが問われたことがあった。学びからの「逃走」なんてことが言われたことも・・・。それからしばらく経つけれど、今の授業は子どもたちにとってどんなものになっているのだろうか。「学び」と「遊び」は対立的にとらえられるが、本当にそうだろうか? 特集1では、そんな視点から今の学校の学びを問い直します。

また特集2は、特集1とも関わる家庭での学び?として、今では毎日あって当たり前、当然となっている? 宿題について考えます。

|

前回の

様子 |

今回は、3月号の特集1「急げ、働き方改革 人が生きる学校へ」について、氏岡真弓論文「『先生』という仕事はどこへ」を輪読し、議論しました。

氏岡さんたちの調査では、非正規教員の未配置が多かった自治体として宮城県も挙がっています(16頁)が、これは現場で仕事をしている教員が把握している状況にも合致しているようです。また、未配置の対応として「常勤のところ非常勤講師をあてた」(同、図2)ケースもあるようです。

氏岡さんたちは都道府県については粘り強く回答を引き出しましたが、自治体レベルの実態は、データを出さない自治体も少なくないという話もありました。

「公教育の仕事が避けられている」(22‐23頁)点にといては、少し前ならここに挙がっているような学生については「もともと関心がないだけでは」などとも思えたが、現在のように教育について自律的・創造的な仕事ができるのは「17時以降」で、「オーバーワーク」(労働と認識されない労働)になってしまう状況では致し方ないかもしれないという意見もありました。

同じ特集の八木英二論文(「教員の専門職性を形骸化する改革に未来はない」)でも指摘されているように、日本の教員の仕事の時間量の多さと、「密度の高い「過」重性」(8頁)の深刻さが広がっている状況があります。

また、そもそも今、教師を目指す学生に対して自律性や創造性が求められているのだろうか・・・という意見もありました。この点は、特集2の柳橋晃論文(「教養と文化との循環が断たれたあとで」)に重ねたとき、教師自身が「教養」を形成していくことの、主体と客体(文化)両面での成り立ちがたさという点にも重なります。

最後に、氏岡さんが指摘する「教育に穴が空いているどころか、底が抜けている」(23頁)状況は、公的サービス領域全般においても進行しているという話になりました。

コロナウイルス流行への「一律休校」要請と、突然子どもが“いなくなった”学校の意義が、子どもたちにも、教師にも、親にも、地域の人にも、社会一般にも、改めて実感されたり、問い直されたりしている。こんな時期だからこそ、子どものためにならない仕事が何なのかを見極める機会にでもしたいなという気にもなります。

(文責:本田伊克)

|